13 февраля в Чадыр-Лунге состоялось

открытие мемориальной доски в память о Пашалы Михаиле Константиновиче.

Более 50 лет Михаил Константинович

проработал в сельском хозяйстве: 11 лет возглавлял колхоз им. Кирова и 15 лет

председателем РАПО. Почетный гражданин Гагаузии, Почетный гражданин Чадыр-Лунги,

заслуженный работник сельского хозяйства, награжденный орденами Знак почета,

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции,

орденом Gloria Muncii.

Роль Михаила Константиновича Пашалы в становлении и развитии сельскохозяйственной

отрасли района значительна. В разные годы он занимал должности председателя первого и единственного в районе

производственного объединения «Агрокомплекс», председателя правления

Объединения механизации и электрификации сельскохозяйственного производства,

председатель районного Совета колхозов, председателя районного

агропромышленного объединения (РАПО).

Пашалы Михаил Константинович родился в Чадыр-Лунге

7 мая 1936 г. в крестьянской семье. История семьи Пашалы довольно интересная и

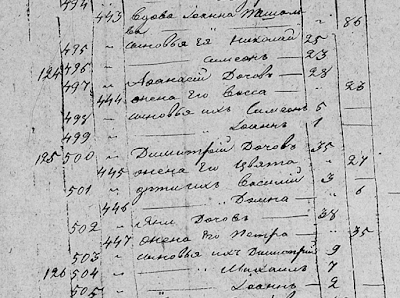

начинается она задолго до рождения Михаила Константиновича. В 1824 году,

похоронив мужа Дочу, вдова Иоанна Пашалы

с 5 сыновьями переехала из колонии Дезгинжа в Чадыр-Лунгу. К этому моменту ей

был уже 71 год. Братья: Николай, Семен, Афанасий, Дмитрий и Яни положили начало

большому роду Пашалы в нашем городе.

А один из

внуков Яни Дочева Пашалы, Степан - дед

Михаила Константиновича. У его отца Константина Степановича было 6

сыновей. В годы первой мировой войны

старшие сыновья ушли на фронт, трое из которых погибли, и только двое вернулись

домой. Шашка одного из сыновей - Василия, сегодня храниться в городском музее.

Самый младший из сыновей Константин, отец Михаила Константиновича, в годы первой мировой войны был подростком, родился он в 1899 году, и воевать ему не пришлось. Но и на его долю выпали испытания. 20 октября 1918 году в Чадыр-Лунгской церкви св. Дмитрия обвенчались Константин Степанович Пашалы и Прасковья Дмитриевна. В семье родилось 5 детей. Но вскоре Константин Степанович овдовел, а пятеро детей остались без материи. В крестьянском хозяйстве без женщины и матери выжить было не возможно. И вскоре Константин Пашалы вновь женился на вдове с двумя детьми. В совместном браке родился в 1936 году сын Михаил. В многодетной и такой сложной семье прошло детство Михаила Константиновича. С детства он усвоил одно правило: труд на земле – это основа жизни и семейное дело. Военное, полуголодное детство привило ему уважение к хлебу и к людям, кто этот хлеб выращивает. С детства он работал в крестьянском хозяйстве своего отца. А хозяйство было не маленьким, только земли было 7,5 гектаров. С приходом советской власти в 1944 году всех мужчин, имевших хоть какое-то образование, пригласили работать в сельсовет на общественных началах. Константина Степановича, который еще в царское время окончил 4 класса сельской школы, так же пригласили на работу в сельсовет. В 1948 году он перешел на работу в колхоз на должность счетовода, где проработал до пенсии.

К.С. Пашалы

В 1948

году Михаил Константинович окончил 4 класса начальной школы. Решил не идти в 5

класс, а пойти на работу в колхоз. Но 12 летнему подростку тяжело было работать

наравне с взрослыми. И тогда принял

решение продолжить учебу в средней школе. После окончания Чадыр-Лунгской

средней школы №1, получив среднее образование, Михаил Константинович Пашалы начал трудиться лаборантом

на винзаводе села Томай. Затем работал фактуристом

межрайонного предприятия «Книготорг», а в армию призвался, проработав

счетоводом в ремонтных мастерских Чадыр-Лунгской машинно-тракторной станции

(МТС). Отслужив, на флоте в звании

старшины мобилизовался и вернулся домой в Чадыр-Лунгу. Молодого человека

сразу заметили, оценив, что он не только грамотен, но и дисциплинирован, и

приняли в колхоз учетчиком полеводческой бригады.

Пашалы М.К.(стоит справа)

Уже в 1961 году, проработав

всего два года в тракторно-полеводческой бригаде, Михаил Пашалы был единогласно

избран освобожденным секретарем комсомольской организации колхоза им. Кирова.

Высшее образование получил в Кишиневском сельхозинституте.

Студенты сельхозинститута Пашалы М.К. и Кулев И.П.

Способность молодого секретаря вести учтивый диалог с опытными колхозниками и одновременно быть на равных с молодежью агрохозяйства, в течение пяти лет снискало уважение комсомольскому вожаку. Проработав один год в качестве заместителя председателя, Михаил Константинович Пашалы уже в 1965 году общим собранием колхозников был избран председателем колхоза им. Кирова.

Молодой председатель колхоза принимает переходящее знамяПост председателя для Михаила Константиновича стал привычным, так как люди ему доверяли, к его слову прислушивались. В результате, на всех предприятиях, где он трудился, царила обстановка деловитости, мудрости, осторожности и справедливости. За 11 лет его работы руководителем, Чадыр-Лунгский колхоз имени Кирова стал одним из лидеров аграрного сектора юга Молдавии. В колхозе развивали, строили многоотраслевое хозяйство. В колхозе им. Кирова было все, в чем нуждались горожане: крестьяне под руководством Михаила Константиновича производили зерно, мясо КРС, овец, свиней. Две птицефермы, сад и два огорода, вместе с тепличным хозяйством в полной мере обеспечивали детские сады, больницы и школы свежими продуктами птицеводства, садоводства и овощеводства.

С ветеранами колхоза им. Кирова

На полях района

Встреча с избирателями

В 1980 году Михаил Константинович был избран

депутатом Верховного Совета МССР. Авторитет Михаила Константиновича в

Чадыр-Лунге был огромен. Это

показали первые народные выборы

депутатов Верховного Совета СССР в 1989г. Михаил Константинович стал депутатом,

представителем гагаузского народа, набрав на выборах более 90 % голосов

избирателей, от Чадыр-Лунгского национально-территориального округа № 287

Молдавской ССР. Это был последний созыв верховного Совета СССР. В это же время

шли сложные процессы создания Гагаузии.

Михаил Константинович на уровне Совета национальностей, членом которого он был,

защищал интересы гагаузов. Выйдя на

пенсию, в 1992 году, трудился еще 15 лет

председателем объединения «Аграрник». В те времена, отвечая на вопрос, чем он

сейчас занимается, Михаил Константинович отвечал: «Я простой фермер. Ухаживаю

за коровами». С супругой Еленой вырастили двух сыновей: Петра и Георгия. Растет и множится семья Пашалы, только уже

без мужа, отца, дедушки, прадедушки. 11 февраля 2022 году Михаила Константиновича не

стало.

.jpg)

.jpg)

%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpeg)

-transformed.jpeg)